“今年是草皮铲除后恢复耕种的第一年,我们已经种上水稻了,相信来年一定会有好收成!”中山市某镇街种植户表示。随着净土保卫战的持续开展,中山市越来越多土地重新“穿上绿装”。

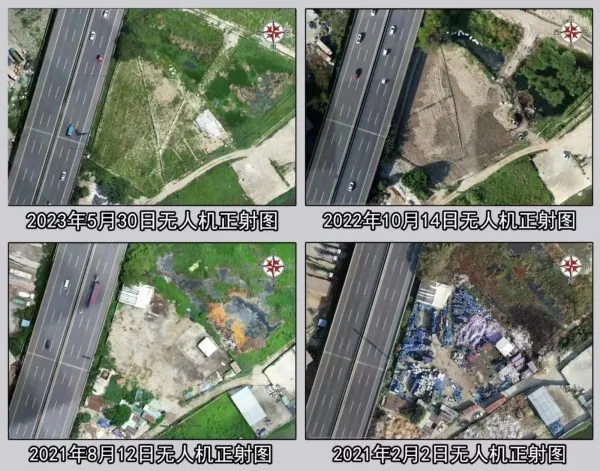

▲ 土地执法查处行政非诉执行监督案件的前后对比。

▲ 土地执法查处行政非诉执行监督案件的前后对比。

6月25日是第34个全国土地日,主题是“节约集约用地,严守耕地红线”。土地要素关系高质量发展,耕地是粮食安全的根基。在这场净土保卫战中,检察机关发挥着重要的守护力量。

2022年以来,中山市检察机关持续开展土地执法查处领域行政非诉执行监督活动,共督促退还违法占用土地面积420387.63平方米,拆除违法建筑面积53386.8平方米。不仅切实解决了一批案件土地违法持续的问题,消除了土地执法查处领域“行政白条”现象,而且督促相关单位完善工作机制,促进社会治理能力和治理水平的提升。

个案执行+诉源治理揭除“行政白条”

中山市就土地执法查处领域行政非诉案件实施“裁执分离”执行机制,但法院作出准予执行、由镇街政府组织实施执行的裁定后,部分镇街尚未落实,导致土地及其附属建筑物违法状态持续存在的“怪圈”。

在涉及102人违法占地行政非诉执行监督系列案中,市检察机关发出检察建议后,多次与某镇人民政府座谈,逐案沟通和督促执行处置措施。在形成部门联合整治、舆论攻坚宣传、巡查甄别移交、群力群防群控的合力机制的同时,全面启动农村“两违”系统整治工作,及时制止在建“两违”701处,强制拆除违法建筑531处,治理土地面积超过46万平方米。

针对“裁而不执”等问题,市检察机关延伸监督职能,督促个案执行,清理“违法存量”,并细化和落实土地执法查处联动责任制,从“案内”审查向“案外”治理延伸,形成共治合力,严控“违法增量”。

▲ 办案检察官向社区调查核实涉案土地历史变更情况。

▲ 办案检察官向社区调查核实涉案土地历史变更情况。

行政+检察合力唤醒耕地生机

“这里大片的废弃耕地终于复垦了,你看地里的红薯长得多好,现在就盼着来年有好收成了!”今年春耕期间,检察官对三角镇缸瓦沙岛一块被非法占用的农用地案件开展“回头看”,曾经230余亩废弃耕地复垦,田头间新芽吐绿。

2021年12月,市检察机关在办理一件非法占用农用地案件中发现,胡某等5人自2019年9月起非法租赁缸瓦沙岛230余亩耕地,用以填埋工程建筑废料,严重破坏了耕地种植条件。由于土地修复费用远超出涉案企业的赔偿能力,如何有效修复这片受污染的耕地令市自然资源局“头痛”。市检察机关主动介入、磋商协调,经过实地调研后提出损害赔偿参考方案,促成双方达成生态环境损害赔偿协议,有效解决了土地修复问题。

▲ 复垦后,农户在缸瓦沙岛耕地上进行田管作业。

▲ 复垦后,农户在缸瓦沙岛耕地上进行田管作业。

民非谷不食,谷非地不生,写好耕地修复这“后半篇”文章一直是检察机关的关注重点。市检察机关加强与土地管理行政机关、执行实施机关的沟通联系,健全土地执法查处联动机制、监管制约机制、“裁执分离”实施机制,定期开展“回头看”,持续为守牢耕地红线贡献检察力量。

数据+技术结合提升办案“检力”

从垃圾遍地、污水横流的废品收购站变回绿地耕田,中山市某辖区一片土地“大变身”经历了近两年时间。

如何发现地点偏僻、手段隐秘的环境违法行为?如何确保个案监督执行到位?市检察机关向技术和数据要“检力”。

▲ 检察机关介入前后该地块地貌变化情况。

▲ 检察机关介入前后该地块地貌变化情况。

在办理该起非法回收和处置危险废物导致周边环境污染的案件中,市检察机关利用RTK厘米级定位无人机对现场进行正射、三维建模拍摄,打造可裸眼查看的三维复刻场景,方便后续查看。通过GIS地理信息平台获取案发前涉案地块的时序卫星遥感影像图,结合无人机正射图制作历史地貌变化图,还原涉案地地貌污染变化情况,对破坏耕地、地表水受污染等情况进行识别、监测和追溯等。

此外,市检察机关积极探索大数据法律监督模型,研发“土地违建执行监督模型”,提升了“数据”对检察办案的效能。通过采集、筛查、对比行政执法数据、司法裁判数据和卫星遥感监测数据,挖掘和监督未依法强制执行“退还土地”和“拆除违法建筑物”的行为。

该模型在2023年全国检察机关大数据法律监督模型竞赛获一等奖,推动退还土地33.7万平方米,拆除违法建筑物29.65万平方米,恢复耕地7.26万平方米,恢复永久基本农田1.69万平方米。

相关文章